전날부터 티피 샤워장에 따뜻한 물이 나오지 않는 이슈가 있었다.

당연히 고칠 줄 알았건만 (왜냐면 낮동안 고치는 시늉을 했거든)

아침에 눈을 뜨니 일찍 일어나 이미 씻고 온 동행들의 표정이 좋지 않았다.

찬물밖에 안나온단다. 오마이갓

낮엔 더워죽겠다가도 아침저녁으로는 기온이 뚝 떨어져 매우 추운 편이었기에 (핫팩을 침낭 안에 터트린 채 잠을 잤다.)

아침의 따뜻한 물 샤워는 그동안의 축복이었다.

축복이 동나버리자 아침 샤워는 순식간에 벌칙이 되어버렸다.

그렇게 모든 상황에 긍정적이고 느긋하던 양놈들도 티피존 운영진들에게 따지고 드는걸 보니 내게만 벌칙은 아니었나 보다.

달달 떨면서 씻고 나니 아침은 더욱 꿀맛이었다. 남은 라면을 소진했다.

물론 모닝알콜도 함께했다.

심지어 동행인 한 명은 식사를 빠르게 마치더니 양치컵에 위스키를 받아 마시면서 양치를 하러 갔다.

우리의 여정 중 가장 아이코닉한 장면이라 생각한다.

밥을 먹고, 당일 페스티벌사이트를 떠나는 동행인은 먼저 짐을 맡기러 길을 나섰다.

(나머지 다섯은 하룻밤 더 자고 나가는 일정이었다.)

비포장이 가득한 이곳에 용감하게도 캐리어 두 개를 끌고 온 그는, 마지막 날에도 양손에 캐리어를 하나씩 든 채 떠났다.

그 뒷모습을 보는데 끝이 실감났다. 하루를 더 알차게 보내야겠다는 마음이 솟아났다.

보고픈 공연까지의 시간이 남았어도, 또 일찍 여정을 시작해 보았다.

크로와상너프에 가니 신명나는 공연이 열리고 있었다.

The Trouble Notes라는, 바이올린을 주축으로 하는 아이리시 포크음악을 하는 팀이었다.

고전 영화에서 튀어나온 것 같은 의상을 입은 사람들이 연주를 하고

그 주위로는 온몸으로 자신이 히피임을 드러내는 드러내는 사람들이 춤을 추고 있었다.

공연장도 이국적인 느낌이라 시간여행을 하는 기분이었다. 예상치 못한 즐거움에 들썩이며 꽤 긴 시간을 보내다 나왔다.

그리곤 웨스트홀츠로 향했다. 블랙컨트리뉴로드를 보기 위함이었다.

머더캐피탈을 알려준 동행인이 추천해서 몇 번 들어봤던 팀이다.

그분도 이 팀을 보고싶어했지만, 더더더더 좋아하는 slowdive 팬스를 잡기 위해 우지스로 일찍부터 가 계셨기 때문에

나에게 이 팀의 공연을 봐달라고 부탁? 당부?를 했다.

결국... 동행인씨 덕분에 블컨뉴로에 입덕해버렸고 곧 있을 2월 내한도 예매해 두었다.

구름이 껴 살짝 어둑한 하늘에 잘 어울리는 공연이었다.

무대에서 맥주를 마시는 사람, 양주를 마시는 사람, 물을 마시는 사람은 봤어도

머그컵에 담긴 따뜻한 차를 마시는 사람은 처음 봤다. 낭만적이었다.

신비한 마을의 일상에 마법이 행해지는 느낌 - 그치만 그 마법이 그들에겐 너무나도 평온했다.

그 평온한 풍경에 눈물이 고였는데, 무슨 곡이 무슨 곡인지도 모르고 감상했었기에 내가 무슨 곡에 감동받았었는지도 모르겠다. 여튼 매우 좋았다는 건 확실하다.

후에야 알게 된 사실은, 원래 남성 보컬이 있는 팀이었으나 그분이 아프면서 나머지 멤버들이 공연을 꾸리고 있다고.

그들끼리 낸 Live at Bush Hall 이라는 라이브 앨범 셋으로 공연하는 거란다.

이 라이브 영상은 유툽에서 감상할 수 있다. 다큐 느낌도 나고 라이브공연 느낌도 나는데 친구들 간의 귀엽고 끈끈한 우정을 느낄 수 있으니 추천한다.

https://youtu.be/VbHV8oObR54?feature=shared

BCNR Friends Forever!!

공연이 끝나고 여운이 남아 한껏 센치해졌지만 주린 배를 무시할 순 없었다.

웨스트홀츠 근처서 햄버거를 샀다.

치즈버건가... 뭐시기랑 콜라를 주문했는데 콜라도 뭔놈의 옵션이 있는지 사장님이 뭐라고 되물었다.

영국 발음은 정말 들리질 않는다. 역시나 이해를 못했지.

5일째 영국인들과의 대화에서는 이해 못한다는 최대한의 토끼눈이 최선이었다.

결국 그냥 콜라를 받기는 했다만... 답답하다는 사장님의 얼굴이 아직도 눈에 선하다.

미안하긴 한데 너네도 한국말 못알아들으니 그냥 그러려니 해주련

햄버거는 맛있었다. 고기가 신선해서일까 동행인들의 말을 들어봐도 어디서 먹었던 햄버거던 다 평타 이상은 쳤나 보다.

누군가 이 글을 보고 글래스톤베리를 준비한다면, 가서 이상한거 도전하지 말고 햄버거를 사드세요

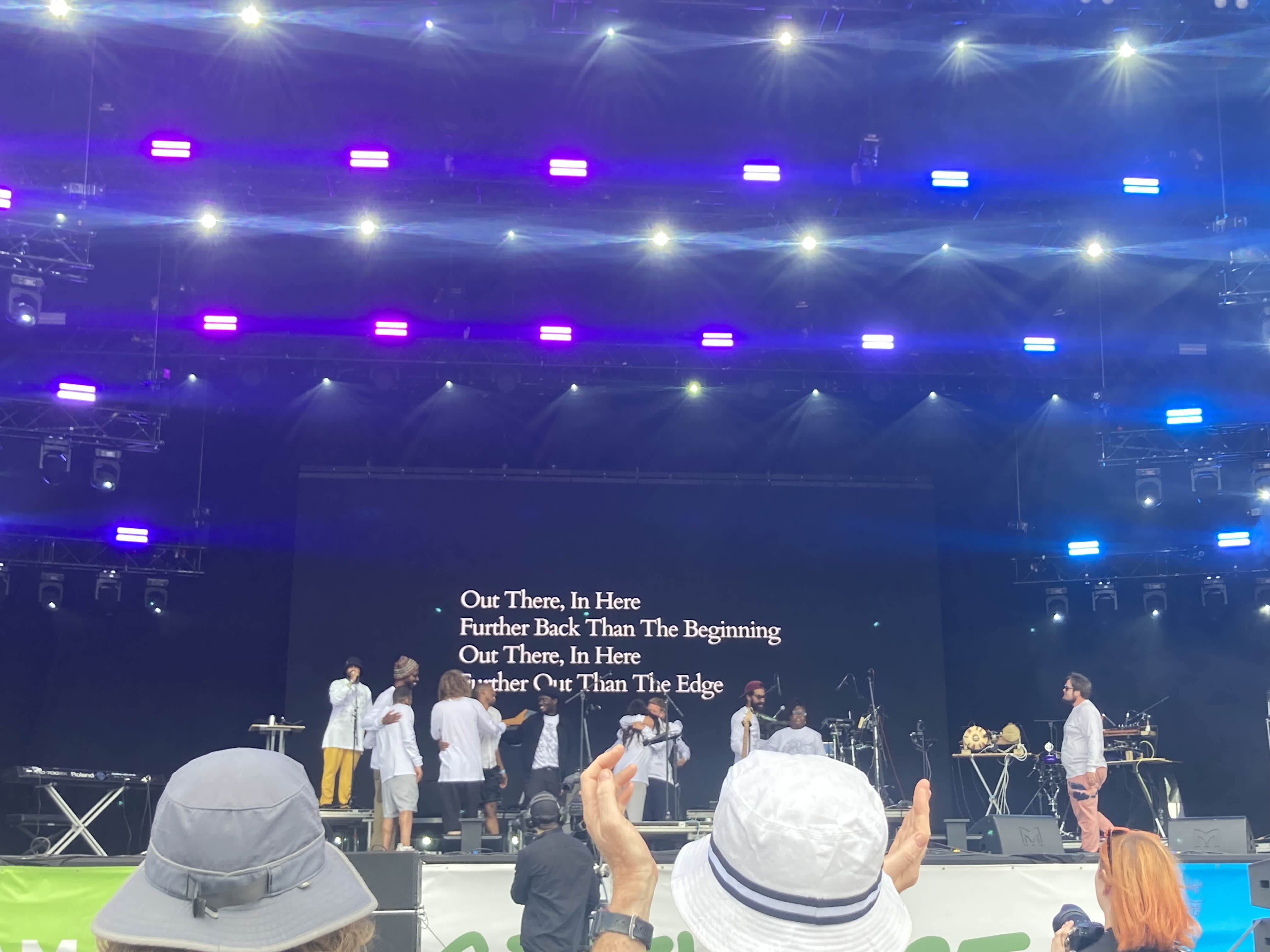

다음 공연은 Speakers Corner Quartet이었다.

이들의 공연은 기대하고 있었다. 예습 도중 듣게 된 곡들 중 손에 꼽히게 인상적이었거든

검색해보니 장르는 퓨전 힙합이라고는 하는데, 장르가 뭐가 중요한가 싶다. 실험적인 음악을 한다.

이 팀에 꽂히게 된 이유는 코딩을 통해 물리적인 악기의 자동 연주를 구현한 라이브 영상 때문이었다.

신디사이저를 사용하는 것도 아니고, 직접 연주하는 것도 아닌 아날로그와 테크놀로지의 중간 지점의 선택

이게 음악이 혹은 사회 전반이 나아가야 할 방향이 아닌가 ... 하는 거창한 생각을 하게 되었다

실제 라이브에서도 이는 일부 구현되었다 크...

거기다 래퍼와 싱어, 시인을 게스트로 초빙하여 다채로운 무대를 꾸몄다.

특히 Kae Tempest 라는 시인의 무대가 인상깊었다.

영어로 말하는걸 다 이해할 수는 없었으나 대충 인종과 성별 등의 차별을 넘어 하나로 나아가야 한다는 뉘앙스였는데

제대로 이해도 못하는 주제에 벅차는 마음을 숨길 수가 없었다.

무대가 끝나자 단전에서 끌어올려 최대한으로 환호했다.

내 옆에 있던 영국인 아저씨가 감동에 가득차서 날 쳐다보더니

잇츠 뷰우티풀. 하고 말을 걸었다. 나도 진심으로 대답했다. 예스. 뷰티풀 퍼포먼스.

원래 계획 상으로는 웨스트홀츠에서 이어서 The Hu를 보려고 했었다.

그치만 스피커스코너쿼텟이 끝나자 이 벅찬 마음을 쿵쾅거리는 몽골리안 락을 채우기는 아쉽다는 생각이 들었다.

그래서 Slowdive를 보러 우지스로 발걸음을 돌렸다.

우지스로 가는 길은 멀고 험난했다.

마지막 날이어서인지 피라미드를 통해 빠르게 갈 수 있는 길은 인파 때문에 차마 뚫을 수가 없었다.

결국 우회로를 통해 갔는데, 공연 3개를 감상한 가득 부푼 마음으로 모래바람을 헤치며 30분을 걷자니 조금은 회스러웠다.

그냥 몽골 오빠들이랑 기분전환 할 걸 그랬나..

그래도 막상 도착하고 본 슬로다이브의 공연은 좋긴 했다.

슈게이징 특유의 왕왕거리는 사운드가 공연장 정체를 휘감았는데

눈을 감고 들으니 몽롱한 기분이 살짝 취기가 오르는 느낌이었다. (맥주 탓일지도 모르긴 하다)

앉아서 눈을 감고 싶었으나 앉아서 듣는 사운드는 서서 듣는 것에 비해 성이 덜 찼다.

피곤한 다리를 이끌고 최대한 서있으려 노력했다. 힘들었지만 입가에 미소가 퍼지는 시간이었다.

슬로다이브가 끝나고, 공연을 보던 (그치만 모두 따로 있었네) 동행 셋과 만나서 감동의 감상평을 나누다가

마지막 헤드라이너, Elton John을 보러 피라미드로 향했다.

도착했을 때는 아직 엘튼 존 전 무대인 Lil Nas X의 무대가 진행되고 있었는데,

이때부터도 와 정말 사람이 많았다.

릴나스를 보려는 사람들도 분명히 있었겠지만, 엘튼존을 미리 대기하는 것으로 추정되는 사람들이 훨씬 많았다.

첫날과 둘째 날은 사람이 많기는 해도 뚫고 지나가면 어디든 자리를 잡을 수 있는 분포도였건만

엘튼 존은 달랐다. 그가 영국 사회에 미치는 영향력이 어느 정도인지 가늠할 수 있는 풍경이었다.

어짜피 자리를 잘 잡기는 어려울 것 같아 만델라 바에서 맥주를 한 잔씩 사마셨다.

고등학교 시절 '오아시스를 만날 시간'이라는 한국 소설을 읽은 적이 있다.

오아시스에 격렬하게 빠져있는 주인공이 글래스톤베리에 가는 내용인데, 그 소설에서도 주인공이 만델라 바에서 맥주를 사 마시는 장면이 나온다.

글래스톤베리에 가보겠다는 평생의 꿈을 만들어 준 요인 중 하나인 소설이다.

그 만델라 바가 이 만델라 바라니. 15년 전의 로망이 이렇게 눈앞에 있다는게 요상했다.

맥주를 마시면서 동행인들과 이런저런 대화를 나눴다.

여행지에서 만나는 한국인들과는 유난히 진심의 대화를 나누게 된다. (상대는 어떨지 몰라도 적어도 나는 그렇다.)

이번 여정에서 사람들과 나눈 이야기 중 이때의 대화가 가장 기억에 남는다.

긴 시간은 아니었는데, 멋들어진 토픽도 아니었는데, 하여간 그랬다.

엘튼 존이 시작되기 전, 무대 사이드쪽에 자리를 잡았다. 오히려 뒤로 들어갈 수 없어서 꽤나 앞에 위치했다.

엘튼 존을 위한 수많은 깃발들이 휘날리고 있었고

엘튼 존을 위한 수많은 코스튬들이 활짝 웃고 있었다.

우리 앞에 계셨던 어떤 아주머니는, 엘튼 존을 보기 위해 여길 왔다고 말을 걸어 왔다.

그 신나는 예쁜 마음들이 모여, 크게 기다리던 공연이 아니었음에도 내 마음도 따뜻해지는 기분이었다.

(물론 담배냄새는 너무 심해서 문득 문득 현실이 느껴지기도 했다)

공연은 기대 이상이었다.

2시간여의 시간 동안 엘튼 존 할아버지는 아주 짱짱한 목소리와 아주 짱짱한 손가락으로 내내 피아노를 치면서 노래했다.

대단했다. 그 에너지가 어디에서 나오는 건지

내내 봤던 공연 중 가장 신경 쓴 화려한 VCR들이 거대한 모니터에 깔렸는데,

그 화면들 속 엘튼 존이 걸어온 길을 홀린듯 보고 있자니 내가 명예 영국인이 되어 그를 존경하고 있었다.

개인적으로 Your song을 좋아한다. 힘들었던 때 위로받았던 곡이다.

그리고 기대했던 대로 유어송은 셋리스트 중 하나였다.

수많은 사람들의 떼창 속 나도 일원이 되었고 그 행위 자체로 위로를 받는 것 같았다.

세상이 아름다웠다. How wonderful life is while you're in the world!

공연은 끝을 향해 신나게 달렸고, 마지막 곡은 Rocket man이었다.

그때 뒤쪽에서 어떤 사람이 쓰러졌다. 주변인들이 모두 Mayday를 외쳤다.

그 수십만이 모인 곳에서 수십명이 외치는 메이데이가 들릴 리가 없지. 주변이 아수라장이 되었다.

앞에선 감미로운 로켓맨과 함께 불꽃놀이가 펼쳐졌고

뒤에선 메이데이를 외치는 절규가 들려 왔다.

공연이 어떻게 끝났는지 모르겠다. 혼란스러운 마무리였다. (결국 뒤늦게지만 들것이 와서 쓰러진 사람을 데려갔다.)

당시에는 걱정스럽기도 하고 황당했는데

지금 생각하니 웃긴 특별한 경험이다.

엘튼 존 경의 마지막 투어의 피날레 공연의 마지막 곡을 제대로 못 들은 지구 반대편에서 온 사람이 있다?

그게 나다

마지막 헤드라이너까지 끝나니 먼저 출발하는 동행인과 진짜 마지막 인사를 나눌 때였다.

동행 여섯 모두 함께 모여 기념 사진도 찍고 감사함의 인사를 나눴다. 어려운 바이바이였다.

그를 떠나보내고 남은 다섯은, 마지막으로 맥주 한 잔을 마시고 티피로 돌아갔다.

다음 날 새벽같이 떠나야 했으니까

'공연 후기' 카테고리의 다른 글

| [2023 글래스톤베리] 230626 Day 6 + 몇 가지 팁 (1) | 2024.01.08 |

|---|---|

| [231231] 2023 제야음악회 at 부천아트센터 (1) | 2024.01.01 |

| [231229] 검정치마 연말 콘서트 '201 days of holiday' at 예스24라이브홀 (1) | 2023.12.30 |

| [2023 글래스톤베리] 230624 Day 4 (1) | 2023.12.26 |

| [2023 글래스톤베리] 230623 Day 3 (2) | 2023.12.25 |